どうもこじらです。

突然ですが、ヒトへの理解はものすごく合理的で効率的な学習だと私は思っています。

楽をして合理的に生きるにはどうすれば良いか。

私は普段こればっかり考えていますが、これはネガティブな意味ではありません。

人生における時間というリソースには限りがあり思考にも限りがあるため、自分がやりたいことを最大限やるためには思考の無駄を削ぐことが大切だと思います。

まぁ、理屈をこねるのはこのくらいにして、シンプルにヒトの脳の仕組みを知るのは楽しいんですよね。

今回紹介する「受動意識仮説」というものは、ヒトの意思決定に関わる脳の仕組みの話なんですが、文系の私でも楽しめるレベルにまで昇華してくれていてとっつきやすい理論です。

まぁ深掘りするとそうはいかないんだと思いますがw

この理論は、面白い上に自分の中に落とし込めるとすごく為になります。

という感じで今回は、時間に余裕が出てきたのでこの辺を言語化しようと思います。

受動意識仮説とは

受動意識仮説がどういうものかざっくり言うと、「自分自身を動かしているのは、意識を持った自分かと思ってたら、そうじゃないっぽいぞ!?」って感じの説です。

あなたはあなただけど、あなたじゃないって感じです。(多分余計意味わからない。)

意識を持ったあなたは、今何かしらの目的や意図があってこの記事を読んでいるのかと思いますが、その目的や意図はあなた自身の目的や意図ではないんです。(うーん何言ってんだろう。)

まぁ、この記事を読んでもらえればなんとなく何を言ってるのか分かってもらえると思いますw

ちなみに、この説の実験方法等のアカデミックな部分の話はこの記事では一切触れません。使ってる単語は用語ではないのでちゃんと学びたい人は然るべき場所で学んでください。実験方法については、調べてみると結構面白いのでこの記事の「参考記事」の章から追ってみると色々楽しめると思います。

認知してから実行するまでのフロー

受動意識仮説を理解する上では、まずヒトがどういったフローで物事を実行しているかを整理する必要があります。

ここでいう「物事の実行」は抽象的すぎて分かりづらい表現ですが、「箸を動かす」でも「スマホを持つ」でも何でもよく、ヒトが行動を起こしたらすべてこれに該当します。

最近私が車の免許を取得したので、車の運転を例にしますw

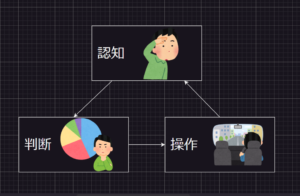

免許取得時、「運転は、認知→判断→操作の一連の流れの繰り返しによって成り立っている。」と教えられます。

周囲の状況を認知し、認知した情報から判断を行い、判断した結果を操作に反映させる、というフローを表現しています。

箸を動かすとき、掴む対象を確認して、どう掴もうか考えてから箸を動かしています。

スマホを持つとき、スマホの位置を確認してどう持とうか考えてからスマホを持っています。

こういった行動は、慣れてくると意識しなくてもいい感じに脳が処理してくれます。

一連の工程は簡素化され、やってる感を感じなくなっていきます。

このように、細分化するとヒトは、運転で言うところの認知→判断→操作のフローを常にぐるぐると回しながら行動し生きているんです。

これまで考えられていたフローと受動意識仮説のフロー

上記の「認知→判断→実行(操作)」のフローは、ヒトが意識的に行っているものだと考えられていました。

(というか、現在進行形で「一般的にはこう考えられている」の方が正しいのかな?🤔)

↓図にするとこんな感じですね。

しかし、これは受動意識仮説では誤りです。

あなたが意識的にやってることは、意識では実行されてないみたいなんですよね。

どうやらヒトの脳には「意識」以外に、「無意識」というものがあるみたいなんです。

↓図にすると以下の通りです。

「認知→判断→操作」のフローは、今あなたが視覚、触覚、嗅覚等で体験している意識では行っておらず、無意識という脳のプログラム内で実行されています。

つまり、意思決定や運動はあなたの脳が勝手にやっていて、あなた(意識)はそれを体験させられているだけなんです。

「いやwwうさんくさwwwなにww」って思う人もいるかもしれませんが、この受動意識仮説を1年前に知ってから今日まで、この説が間違っていると感じたことは一度もありません。

私は受動意識仮説においては初心者マークが外れているにも関わらずです。(うるさい)

「いやでも、自分の意識で判断して行動してるけど???」って感じですよね。

しかし、受動意識仮説的に、あなた(意識)は判断をしておらず、判断していると錯覚させられているだけみたいです。

これは意識・無意識の仕組みや役割を理解するとある程度納得がいきます。

これを裏付ける実験もしっかりあるので興味がある人は深掘りしてみてください。

じゃあ意識ってなんで存在してるの?

「無意識が認知から実行までやってるんだったら意識って必要なくない?体験してるだけとか存在意義ある?あなたね、進化ってのは必要な機能だけ残って不要な機能は退化するか他の機能に代替されていくの。どうせあなたエピジェネティクスもウイルス進化説も知らないんでしょ!!?」

と考えているあなたに回答します。

受動意識仮説では、意識は主として記憶を作るために存在しているとされています。

無意識では常に、「認知→判断→実行(操作)」のプロセスが行われていますが、これをそのまま記憶として残すには情報が整理されてなさすぎると、我々ホモ・サピエンスという種は遠い過去にそう判断したんでしょう。

(その頃はまだホモ・サピエンスとは言えない形体だろうと思いますが。)

無意識から受け取ったカオスな情報から一定まで情報をそぎ落として、”エピソード”として扱った方が少ない記憶容量で効率よく記憶できますし、こうやって記憶させた方が合理的であると言えます。

なぜ”エピソード”として扱った方が合理的であるかを以下に示します。

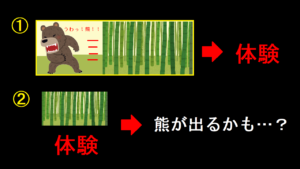

「竹藪から熊が出てきた!危ない!ふざけんな!なんであんな場所から熊が!!もっと平穏に生きたい!!」という体験をした場合を想定します。

熊が竹藪から出てきて危ない目に遭いましたが、今回は運よく生き延びることができました。

しかし、次回同じ体験をしたとき、生き延びることができるかは分かりません。

あなたが脳を支配する管理者だとして、どうやってこの危機から身を守りますかね?

こういった体験は生きる上でどんどん積み重なっていくため、状況状況に応じて的確に記憶を引っ張り出し、的確に危機を回避することの難易度はどんどん高くなっていきます。

1万件あるデータから1件のデータを抽出するのと、10件あるデータから1件のデータを抽出するのだと後者の方が簡単ですからね。

そのため、記憶を引っ張り出すための”経験の検索”はよりシンプルにすることが求められます。

経験の検索をよりシンプルにする方法は色々あるのかもしれませんが、竹藪に関連される”エピソード”としてこの体験を記憶しておくと、とても合理的です。

なぜ合理的かというと、竹藪から熊が出てきたので、基本的には竹藪を見たときに熊が出てくる可能性を考慮すれば良いからです。

(まぁ記憶の仕方によっては「想定してなかった」という事態が発生することもある訳ですが。「竹藪じゃなくて山にいるときに陰があったら熊が出るかもみたいに記憶しといたほうが良かったなー(走馬灯)。」みたいな。)

そのため、竹藪という視覚刺激から直接、経験を検索でき、特に危機察知というリアルタイム性が要求される場面においてはとてもよく出来た仕組みであると言えます。

まぁこんな感じで、我々ホモ・サピエンスという種は、無意識・意識という複雑な仕組みを構築する大変さがありつつも、この仕組みが生存競争に有利と判断したのでしょう。

無意識の仕組み

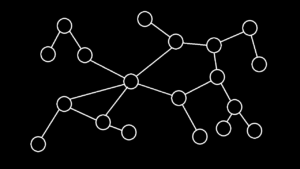

ニューラルネットワークって聞いたことありますかね?

脳の話になるとよく出てくる単語で、無意識はこのネットワークを使用して意思決定を行っています。

ちなみに、記憶もニューラルネットワークの仕組みを使ってやっているらしいです。

↓ニューラルネットワークはこういうやつです。

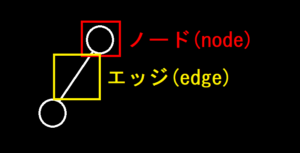

基本ルールはシンプルで、ノード(node)をエッジ(edge)で結ぶ構造となっており、そのエッジを使用してノード同士の情報伝達を行います。

ここで1つ視覚刺激を提示します。

いやーえっちですねぇ…。

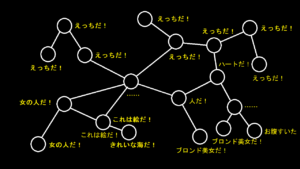

この画像を見たとき、あなたの脳内の無意識では色んな反応を示します。

色んな反応が見えますが、「えっちだ!」が一番多いようですね。なるほどなるほど。ふむふむ。

この画像を見た瞬間、あなたの意識は「うーんなんかえっちだ…女の人だ…ハートだ…うーんうーん……」と感じています。

そして…

あれ、「えっちだ!」以外が静かになっちゃいましたね。どうしたんでしょう。

あなた(無意識)「えっちだ!えっちだ!えっちだ!えっちだ!!!」

うおおおなんだなんだwww

あなた(意識)「………。えっちだ!えっちだ!えっちだ!!」

私(外野)「えっちだ!えっちだ!えっちだ!!」

あなた「あーえっちですね。」

こんな感じですww

無意識では刺激を受けるとそれに対する反応を示し、その反応は様々です。大多数で最も人気な反応が一番強くなり、周りのノードは他の反応に同調することがあります。

そして、最も人気な反応が優先してあなたの意識に飛び込んできます。

ということは、反応が多様で大多数と言えるほどの反応がない場合、あなたは悩むわけです。

このようにして、私たちは常に視覚、聴覚、嗅覚、触覚、平衡感覚等から様々な刺激を受けながらも、無意識がいい感じに取捨選択してくれているので、意識がパンクせずに済み記憶を保持することができ、要領良く記憶を引き出すことができているという訳です。

受動意識仮説の補足

意識は無意識の決定をキャンセルできる

ここで補足させてもらいたい面白い話が、意識は無意識の決定をキャンセルできるという追加仕様です。

この仕様がヒトに備わっているおかげで、ヒトは”理性的に”物事を判断することができます。

上記の無意識・意識の仕組みだけだと、意識はただ体験させられて記憶を作らされてるだけみたいに扱っていましたが、この仕様によって色々とバランスが取れていてすごいです。

↓着色強めですが、こんな感じです。

意識は意思決定をすることはできませんが、無意識が下した反応に対して疑問を提示したり、否定したりします。

そのため、この状況だけ切り取って恣意的に表現するとしたら、無意識→感情、意識→論理と捉えることができます。

ただ、意識には意思決定の権限はないので、意識が疑問や異議を無意識に対して提示し、再度無意識の中で精査されたうえで、無意識が意思決定をするものだと理解しています。

たまに「いや、理屈では分かっているが、感覚的にそうじゃない気がするんだよな…。まぁいいか…。」みたいなことってありますが、これはいい例だと思います。

意識の疑問や異議に対して、再度無意識の中で精査したけど、やっぱ意思決定が変わらなかったみたいなパターンです。

無意識・意識はヒト以外も持っている?

この無意識はヒト以外の原始的な動物も持っていると認識して問題ありません。虫や魚、カエルからネズミまで様々な動物が持っています。

ただ、意識を持っている動物は少なく、意識の機能の優秀さも動物ごとに違うと考えられているみたいです。

種が同じでも、個体によっても無意識・意識の差は結構ありそうですよね。ヒトでも繊細な人はニューラルネットワークが複雑でノードが多そうですし。

受動意識仮説から学べること

じゃあこれらのことから何が学べるのか。

意識が記憶製造機であることは知識としては面白いですが、学問に足を突っ込まないと発展性が薄いので置いておいて、意識が無意識に対して疑問や異議を唱えることができるという仕様は思考に作用しているため、深掘りする意義がありそうです。

無意識はモジュールの集合?

意思決定における処理は脳内でモジュール化されているんじゃないかと私は思います。

モジュールとは処理の集合のことを指しています。

上記の竹藪を見て熊を警戒する例で言うと、

インプット:竹藪→(無意識内のモジュール)→アウトプット:熊を警戒する

みたいな感じで、モジュールはインプットに対してアウトプットを発生させます。

「走る」を例とした場合、インプット、アウトプットは以下の通りです。

インプット:走れ!→(無意識内のモジュール)→アウトプット:走る

この時、「走る」という脳の命令がモジュール化されていなかった場合、

- 左足のふくらはぎの筋肉に電気信号(強さ:3)を送って収縮させる

- 左足のももの裏側の筋肉に電気信号(強さ:5)を送って収縮させる

- 右足のふくらはぎの筋肉の電気信号の強さを8から1に弱める etc

というように「走る」ための処理はたくさんあり、これがモジュール化されていなかったら行動を実現する前に脳の処理がパンクしてしまいます。

ちょっと例として適切かは分かりませんが、こういうことです。

このモジュール化は無意識内、というか脳内?のいたるところで行われているはずです。

無意識の限界

意識は無意識の決定をキャンセルできますが、これを活かせるかどうかが人間の能力に直結するんじゃないかと思います。

無意識は、結局刺激に対する反応でしかありません。

無意識が複雑すぎてそう感じないだけです。

インプットの情報が複雑で、そこから更に記憶から取得したインプットが追加されているのに、アウトプットが複雑な状態で出力されるので、「…うん、なんかすごい!複雑!人間は意味を理解してる!コンピュータにはこれは無理!」みたいな解釈になってるだけだと思うんですよね。

まぁ、ChatGPT等の生成AIが存在する現代では、多くを説明しなくてもこの感覚は理解してもらえるはず。

刺激に対する反応でしかないと認識した場合、その無意識内の処理のクオリティは、その人が持つニューラルネットワークの質に依存すると思いますし、限界値はその限りなんじゃないかと思います。

意識による無意識のブラッシュアップのパワー

ただ、意識というレビューアがいた場合、思考の質がその人の限界を超えることもあるんじゃないかと思います。

以下は無意識くんと意識くんの会話です。

〜何かしらのインプット〜

無意識「よし、こんな感じかなー。これどうかな?意識くん。」

意識「ん?無意識くん、それ違くない?」

無意識「え、あ、そうなの?じゃあ考え直すわ。えーっと…。こんな感じかな?意識くん。」

意識「あーまぁ90点かな。悪くないと思うよ。」

無意識「90点か。なら十分だね!」

〜アウトプット〜

こんな感じで脳内の対話が実現された場合、アウトプットのクオリティが上がります。

そして、その経験が記憶され、次また同じ状況に立ったときはその処理が簡素化され、90点だったアウトプットを100点にする余裕が生まれてきます。

それを繰り返した場合、その人の100点を超えるアウトプットが出力される場合があるんじゃないかなと、私は思いました。

意識を呼び出す無意識内のモジュールを作る

上記から、意識が秘めたパワーを感じることができたと思います。

ここで重要なのは、無意識が意識を呼び出さない限り、意識は疑問や異議を唱えてくれないことです。

意識を呼び出すことをやめてしまうことを、世間一般では思考停止と呼ぶのだと思います。

意識は、無意識が「?」となったときだけ呼び出されます。

多分、「?」となったときでも意識が呼び出されないパターンもあります。

思慮が浅い「?」では、無意識の多数決による質の低い答えで終わってしまうと思うので。

そのため、”意識的に”意識を呼び出すこと、つまり思慮深く、強く「?」に向き合うことで自分の無意識をブラッシュアップすることができ、人間としての魅力を高めることができるのだと思います。

意識を呼び出さなくなったヒトの末路

意識による無意識のブラッシュアップは、向上心ではなく現状維持の意味合いが強いです。

「意識を活用すると賢くなれるよ!」

じゃなく

「意識を呼び出さないとコンビニ店員に文句垂れるようなカスになるよ!」

ってことです。

無意識をブラッシュアップしないと、時代にそぐわない誤った意思決定をしてしまいます。世の中の常識は常に変わり続けていて、正しさは常に変化します。

物事を考えるというのは難しい行為で、バランス感覚が必要です。

無意識が満場一致で同じ意見を持つことなんてほとんどないんです。

その中にも変わらない定理、つまりは真理も存在します。

“正しいヒト”であり続けるには、常に物事に対して疑問を投げかけ続け、その中に真理を見つけて正しく思考を停止させ、その時代において考えなければならないことに意識を割きながら生きていくことが大事なんだろうなと思いました。

こじらでした

じゃ

参考文献

外部リンク

内部リンク

コメント